कांशीराम: राजनीति का बेमिसाल रसायनशास्त्री

भारतीय राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. और दूसरी बार ऐसा कब होगा, यह सवाल भविष्य के गर्भ में है. लगभग 50 साल की उम्र में एक व्यक्ति, वर्ष 1984 में एक पार्टी का गठन करता है. और देखते ही देखते देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां से लोकसभा की 85 सीटें थीं, में इस पार्टी की मुख्यमंत्री शपथ लेती है. यह पार्टी पहले राष्ट्रीय पार्टी और फिर वोट प्रतिशत के हिसाब से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है. और जिस व्यक्ति ने इस पार्टी का गठन किया, वह बेहद साधारण परिवार से संबंधित था. उस समुदाय से, जिसे पढ़ने-लिखने का हक नहीं था और जिन्हें छूने की शास्त्रों में मनाही है. यह चमत्कार कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए बीजेपी (जनसंघ) और कांग्रेस जैसी मुकाबले की दूसरी पार्टियों को देखें, जिनकी लंबी-चौड़ी विरासत है और जिन्हें समाज के समृद्ध और समर्थ लोगों का साथ मिला.

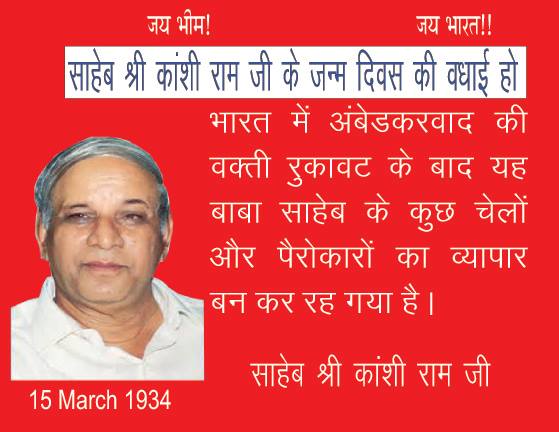

सरकारी कर्मचारी पद से इस्तीफा दे चुके इस व्यक्ति के पास संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं था. न कोई कॉर्पोरेट समर्थन, न कोई और ताकत, न मीडिया, न कोई मजबूत विरासत. सिर्फ विचारों की ताकत, संगठन क्षमता और विचारों को वास्तविकता में बदलने की जिद के दम पर इस व्यक्ति ने दो दशक से भी ज्यादा समय तक भारतीय राजनीति को कई बार निर्णायक रूप से प्रभावित किया. दुनिया उन्हें कांशीराम के नाम से जानती है. समर्थक उन्हें मान्यवर नाम से पुकारते थे.

कांशीराम ने जब अपनी सामाजिक-राजनीतिक यात्रा शुरू की, तो उनके पास पूंजी के तौर पर सिर्फ एक विचार था. यह विचार भारत को सही मायने में सामाजिक लोकतंत्र बनाने का विचार था, जिसमें अधिकतम लोगों की राजकाज में अधिकतम भागीदारी का सपना सन्निहित था. कांशीराम अपने भाषणों में लगातार बताते थे कि वे मुख्य रूप से संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव आंबेडकर और उनके साथ क्रांतिकारी विचारक ज्योतिराव फुले के विचारों से प्रभावित रहे. 1980 में लखनऊ में एक सभा में उन्होंने कहा था कि “अगर इस देश में फुले पैदा न होते, तो बाबा साहब को अपना कार्य आरंभ करने में बहुत कठिनाई होती.” कांशीराम ने बहुजन का विचार भी फुले की ‘शुद्रादिअतिशूद्र’ (ओबीसी और एससी) की अवधारणा का विस्तार करके ही हासिल किया. कांशीराम के बहुजन का अर्थ देश की तमाम वंचित जातियां और अल्पसंख्यक हैं, जिनका आबादी में 85% का हिस्सा है. कांशीराम मानते थे देश की इस विशाल आबादी को राजकाज अपने हाथ में लेना चाहिए. इसे वे सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना और देश के विकास के लिए अनिवार्य मानते थे. इसके लिए वे सामाजिक वंचितों के आर्थिक सबलीकरण के भी प्रबल पक्षधर रहे.

इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए कांशीराम ने अपना ध्यान सबसे पहले इन जातियों के सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रित किया. वे मानते थे कि ये लोग राजनीतिक गतिविधियों में बेशक हिस्सा नहीं ले सकते. लेकिन बुद्धिजीवी होने के कारण, समाज को बौद्धिक नेतृत्व और आर्थिक संबल देने में यह तबका सक्षम है. आजादी के बाद से आरक्षण लागू होने के कारण उस समय तक मोटे अनुमान के मुताबिक इन जातियों के 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी थी. कांशीराम ने 1978 में सरकारी कर्मचारियों का संगठन बामसेफ यानी बैकवर्ड (एससी/एसटी/ओबीसी) एंड मायनॉरिटी कम्युनिटीज इंप्लाइज फेडरेशन का गठन किया और देखते ही देखते लाखों लोग इससे जुड़ गए. कांशीराम ने कर्मचारियों को ‘पे बैक टू सोसायटी’ की अवधारणा से अवगत कराया. इसकी वजह से उन्हें हजारों समर्पित कार्यकर्ता मिले और संगठन चलाने के लिए धन भी.

बामसेफ ने 1980 में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत 9 राज्यों के 34 स्थानों पर चलता-फिरता आंबेडकर मेला सफलतापूर्व आयोजित कर स्थापित कर दिया कि कांशीराम जो सपना देख रहे हैं, उसे आगे बढ़ाने का रास्ता खुल चुका है. इसके बाद पहले राजनीतिक संगठन के रूप में कांशीराम 1981 में डीएस-4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन करते हैं और 1984 में बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है. कांशीराम के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियानों में उनकी 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा उल्लेखनीय है, जिस दौरान वे हजारों लोगों से सीधे मिले और लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाई. इसके बाद कांशीराम के 2004 में सेहत खराब होने तक तक बीएसपी जो राजनीतिक सफर तय करती है, वह समकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है.

बाबासाहब की तरह कांशीराम भी बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने 2006 में अक्टूबर महीने की तारीख भी तय कर ली थी. लेकिन इससे पहले उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया और 9 अक्टूबर, 2006 को उनका निधन हो गया. उनका शवदाह बौद्ध विधि से दिल्ली में हुआ.

कांशीराम की राजनीतिक विरासत पर विचार करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे भारतीय राजनीति के पहले शख्स हैं, जिन्होंने दलितों को शासक बनने का न सिर्फ सपना दिखाय़ा, बल्कि उसे साकार करने का रास्ता भी बताया. राजनीतिक उद्देश्यों के लिए साधन की पवित्रता के हिमायती वे कभी नहीं रहे. राजनीतिक समझौतों की सवारी करते हुए अपनी विचारधारा की राजनीति को लगातार नई ऊंचाइयों तक ले जाते रहे. उन्होंने पवित्रतावाद की जगह, अवसर को सिद्धांत में तब्दील कर दिया. बीएसपी की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक समय में देश का हर सोलहवां वोटर इस पार्टी के हाथी निशान पर बटन दबा रहा था. अपनी राजनीति को कामयाबी तक पहुंचाने की दिशा में कांशीराम को मिली सफलताओ ने उनके व्यक्तित्व को वह चमक दी, जिसकी कोई भी राजनेता सिर्फ कामना ही कर सकता है.

– दिलीप मंडल

bsp shadash ranjeet ahirwar